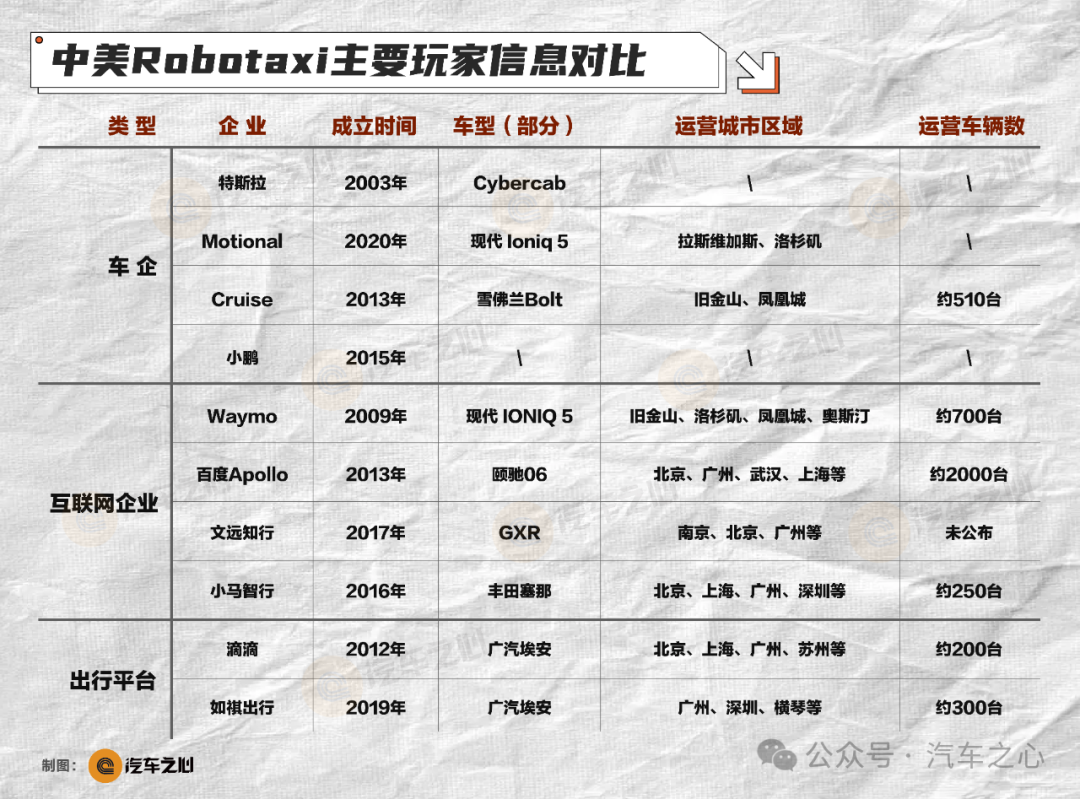

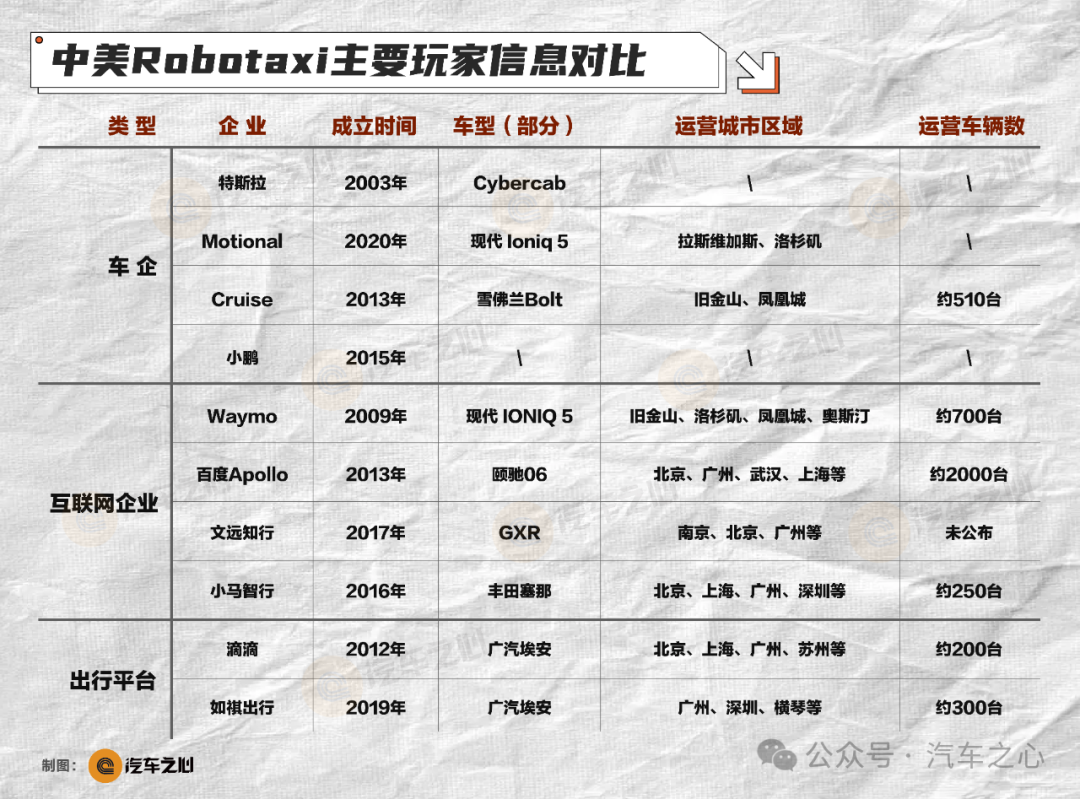

在马斯克所谓「载入史册」的一天,特斯拉上演了一场概念秀。万众瞩目下,行业得以窥见其 Robotaxi 的全貌:双人座,无方向盘,无后视镜,无刹车踏板,蝶翼式车门,外观极具未来感。因为马斯克在短短 12 分钟的发言中,包含对城市未来的畅想,但缺失了诸多技术细节。所有人都无法从这种模糊性表述中,看到一条清晰、合理的商业化落地路径。但对于所有 Robotaxi 玩家而言,特斯拉的加入已经是提振行业信心的有效助力。小马智行创始人彭军立刻发文称,「很高兴看到特斯拉这样的企业加入,这对行业来说是好事。」至少,大众又掀起了一轮对 Robotaxi 的讨论热潮。所以冷静审视整个 Robotaxi 的发展局面会发现,现在似乎仍处于黎明前的破晓阶段。Momenta 创始人曹旭东,以及滴滴自动驾驶前 COO 孟醒都认为,Robotaxi 距离「ChatGPT」时刻,还很遥远。一个定义标志为,Robotaxi 车队数量达到一万台。这也意味着,Robotaxi 乾坤未定,现在留在牌桌上的企业,都有可能成为第一匹黑马。在有关自动驾驶的漫长叙事中,Robotaxi 早已不是一个新鲜概念,更不乏一众拥趸者。在资本曾经的语境内,这个概念意味着自动驾驶最具吸引力的想象空间。但几轮浮沉下来,Robotaxi 的市场前景就被强行推翻:硅谷自动驾驶五大家族,除 Waymo、Cruise 外,其余 3 家 Zoox、Argo AI、Aurora 命途多舛;

美国两大网约车企业 Uber、Lyft 先后结束了 Robotaxi 自研业务;

国内部分初始玩家 Momenta、元戎启行中途换道,瞄准了 L2 级赛场。

对于大多 Robotaxi 玩家而言,无止境的烧钱模式与看不到希望的商业化,是插在企业命门上的两把利剑,不断传来刺痛。这使得玩家们从相同起点走向不同命运,或倒闭,或放弃,或换道求生。现在,新旧交替下,留在牌桌上的企业已经屈指可数,它们被划分为三种类型。

一是车企。比如特斯拉、Cruise(通用)、Motional(现代)、小鹏。第一条是像特斯拉、小鹏一样,自身扮演技术驱动角色,支撑起 Robotaxi 的概念落地。

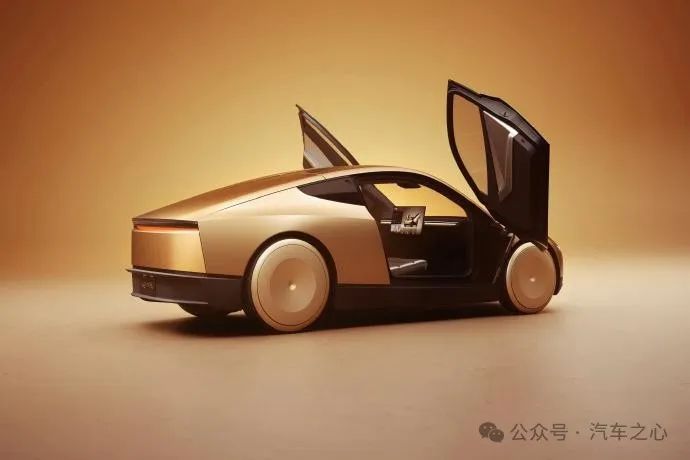

第二条则是如通用、现代一般,选择以收购/出资成立子公司形式,诞生了 Cruise、Motional,投身 Robotaxi 业务开发与测试。Cruise 早期是一家自动驾驶初创企业,在 2016 年被通用收购,获得丰厚资金支持,在 Robotaxi 业务上驶入快车道,成为与 Waymo 并驾齐驱的明星企业。好景不长,次年,Cruise 就因重大安全事故陷入停运困境,直到今年 5 月,才在休斯顿等城市的小范围区域内实行有安全员运营。另一家企业 Motional,由现代与安波福联合创立,事实上,Motional 自动驾驶技术底色,来源于安波福,其早期收购了两家自动驾驶初创企业(nutonomy 和 ottomatika)。现代加入进来后,Motional 在 Robotaxi 车辆的安全系数保障上有所提高,2021 年推出的 Ioniq 5 车型,能实现安全员下车。截至最新数据,Motional 累计接单超过 13 万次,但很遗憾,这些都基于免费服务,Motional 仍在等待一个商业化契机。二是互联网企业,以 Waymo、百度 Apollo、小马智行、文远知行为代表。Waymo 与百度 Apollo 在 Robotaxi 这件事上都拥有十年资历,双方在不同的阵营开疆扩土。另外,在特斯拉发布会前夕,百度 Apollo 释放了进驻海外市场的信号,目标市场集中在中国香港、新加坡及中东地区。同样受到特斯拉刺激的还有小马智行与文远知行,这两家企业的 Robotaxi 已经在北京、广州等城市部分区域内开展运营,并在近期更新了动态。滴滴已不算是自动驾驶的新人,其自动驾驶业务于 2016 年就率先开场,其自动驾驶部门升级为独立企业沃芽科技,开始独立运作和发展自动驾驶项目。在 Robotaxi 的构想上,滴滴有着与特斯拉一致的赛博审美。在 2023 年推出的概念车 Neuron 中,取消了驾驶位,解放乘坐空间。近两年,滴滴找到了广汽埃安充当队友,共同开发的 Robotaxi 车型,基于广汽埃安 AEP3.0 高端纯电专属平台打造,计划于 2025 年实现量产。而如祺出行于今年 7 月顺利拿下「Robotaxi 第一股」的头衔,这源于其擅长把特点转化为优势。2022 年,如祺出行推出了全球首个开放式 Robotaxi 运营科技平台,成为第一家把有人驾驶和 Robotaxi 混合运营的出行企业。这构成了一条突破 Robotaxi 起步难、起步慢的捷径。截至 2023 年底,Robotaxi 已经实现了运营累计 20080 小时、覆盖 545 个站点,平台 Robotaxi 车队数量在国内网约车企业中排名第一。现在,如祺出行也是目前 Robtoaxi 服务唯一进驻南沙、前海、横琴三大粤港澳合作平台的出行企业。如果把所有 Robotaxi 玩家的动态综合评估,2026 年一定是个关键节点。按照百度口径,2026 年之前,萝卜快跑的车队规模将扩充至 2 万台,并实现全面盈利。而在特斯拉的规划内,2026 年 Robotaxi 进入量产阶段,FSD 已足够支撑起 L4 自动驾驶。同一年,还有小鹏正式发布 Robotaxi 产品,曹操出行正式开放定制化 Robotaxi 车型,小马智行实现单一城市千台 Robotaxi 的落地运营……我们试图从当前玩家的游戏筹码中,锁定少数者,他们将承担领先者或潜力者角色。萝卜快跑集成了百度于自动驾驶领域十余年的技术结晶,从第一代无人车试验,到现在第六代无人车进入量产,中间启动了多次技术飞轮的开关。有消息称,百度即将发布 Apollo 自动驾驶开放平台 10.0,搭载自研自动驾驶大模型 ADFM,这也是全球首个支持 L4 级自动驾驶的大模型,可以实现更加精准的超长尾场景检测能力,应对占道施工、不规则障碍物等复杂场景。出行平台的「内功」在于,搭建广泛而密集的出行服务网络。这对于 Robotaxi 早期投放落地是极其必要的。车队、用户恰好构建了对等的双边经济模式,即车队数量需要与用户数量相匹配,否则造成两种后果,车太多,资源冗余;车太少,用户等待过长体验不佳。而出行平台天然地充当嫁接桥梁,平衡其中微妙的供需关系。如祺出行作为华南地区出行平台的头部玩家,很好地把平台优势放大,与小马智行、文远知行形成合作关系绑定。- 一方面,将其 Robotaxi 车队接入如祺打车平台,给 L4 自动驾驶落地按下加速键;

- 另一方面,通过两家企业的技术注入,保障 Robotaxi 的安全纬度。

这意味着,如祺出行可以集合这种「外力」,在 Robotaxi 领域率先闯过「一万台」规模大关,实现弯道超车。与此同时,在大洋彼岸,Waymo、特斯拉也是绕不开的强劲对手。尽管 Waymo 的车队扩张进程在近两年陷入停滞,但不可否认的是,这家企业的元老级身份,给其 Robotaxi 发展注入了一种「稳而坚定」的底色。这让多数人在体验过 Waymo 的 Robotaxi 之后,都认为这是一个挑不出毛病的产品。滴滴前自动驾驶 COO 孟醒于 2022 年带队在凤凰城调研 Waymo 四个月,得出的结论是,Waymo 在安全性、效率等乘车体验上,与 Uber 差别不大。在测试中,团队曾试图通过遮盖激光雷达、中途打开车门的方式,给 Waymo 出各类难题,结果是,Waymo 可以自行处理 90% 的极端情况,剩下 10%,会由人工远程接管处理。孟醒表示,Waymo 自带两套系统,客服系统与远程协助系统,一旦发生车辆自身无法处理的情况,会马上由人工对接,给用户提供有效解决方案,这在运营上是加分项。另外值得一提的点是,Waymo 从未落下对前沿自动驾驶技术的探索,在 CVPR 2023 上,端到端技术研究同样出现在 Waymo 的分析视野中。相比其它玩家的高调姿态,Waymo 似乎更偏好长期主义,尊重技术的发展规律,在 RoboTaxi 的兴衰周期中守住城池。这点也可以投射到与 Cruise 的战略对比中。据悉,Cruise 去年在研发上的投入是 25 亿美金,而它需要用成果向母公司通用证明,这笔钱花得不亏。显然,Cruise 在技术落地上有些激进,2023 年在加州开放全天候运营的一周内,就发生了多起剐蹭、半路「罢工」事故,导致交通堵塞等情况,这种在技术尚未成熟时就频繁推动运营节奏,并不明智。因为一次事故对于 Robotaxi 企业而言,都是重大打击,它往往意味着前期研发心血与市场教育的功亏一篑。尽管这次特斯拉的答案模糊不清,但资本和大众都没有批判其「自动驾驶重塑美好城市」的演讲主题。因为特斯拉擅长「buy the rumor,sell the news」,即在谣言时期炒作买入,在新闻落地的时候卖出。资本对马斯克「承诺过多,交付不足」的叙事框架见怪不怪,他们清楚,特斯拉尽管再跳票,再画饼,最后的确能把产品交付出来,所以他们也在等待「sell」的时机。正如 SpaceX 用「筷子」夹住火箭(使用发射塔机械臂捕获回收一级火箭)的伟大创举一般,行业有理由相信,Robotaxi 量产交付,甚至出行成本每英里 0.2 美元,会真实地发生在未来某刻。毕竟,特斯拉在 FSD 研发投入上,已真金白银的花费超 100 亿美元,包括兴建 DOJO 超算中心,提升算力等级,优化、迭代架构版本等系列动作。而特斯拉还拥有百万车队 24 小时收集真实数据,投喂给大模型。至于特斯拉尚未通过监管大关,目前行业一个合理猜测是,特斯拉会根据监管要求,加上刹车等制动装置作为量产版本进行投放,但至少,特斯拉已经通过一个高阈值版本,让行业看到了它的上限能力。一个热知识摆在眼前,Robotaxi 要谈落地,绕不开金三角模式的框架设定。即,车企、出行平台、自动驾驶企业整合资源,各展所长,支撑起造车、运营、技术三大维度。这也刚好对应了现存的三种玩家类型。Robotaxi 不止是一个技术的实现,而是一个产品的落地。蔚来创始人李斌曾对 Robotaxi 提出质疑,认为 Robotaxi 不能解决交通拥堵问题,反倒会因为产能过剩导致交通紊乱。包括 Cruise 联合创始人 Kyle Vogt 曾在特斯拉发布会之前,写下 15 个关键点告知 Robotaxi 玩家,其中大部分都指向运营维度,比如:远程操作员是否能够移动那些阻碍交通或紧急车辆的无人车?

是否有方法远程解锁汽车,并为需要移动被困车辆的第一响应者提供访问权限?

车辆是否会采取多样化的路线以避免造成交通拥堵?

如果无人驾驶但正在运行的车辆失去遥测数据并被困,会发生什么?

这不是一家技术企业能完全拿捏的大工程,至少现在的特斯拉,对任何一个问题都没有给出清晰答案。与此同时,这种运营能力,指向了出行平台参与 Robotaxi 大战的必要性。它们在调度百万辆级车队,铺设出行网络,用户服务上已经积攒了大量经验与优势。现阶段,出行平台几轮大战后,基本把用户资源都瓜分干净,这意味着现阶段获取新用户的成本又上一层楼。百度的萝卜快跑在武汉推行阶段,凭借的是烧钱换流量,这种模式显然不可持续。毕竟,包括国内滴滴、国外 Uber 等头部平台,已经在争夺用户上耗费了十余年的时间与财力,这期间的成本,不比自动驾驶企业在研发领域投入的少。所以,我们能够明显看到一些 Robotaxi 玩家动向,在积极拥抱「金三角模式」。Waymo 与 Uber 在 2023 年 5 月达成多年协议,Waymo 将其凤凰城的 Robotaxi 车辆接入 Uber 的平台;

文远知行在今年 9 月同样宣布与 Uber 合作,在阿联酋启动 Robotaxi 运营;

小马智行选择与高德平台合作,同样接入 Robotaxi 运营车辆等。

当然,所谓的「金三角模式」,并不具备排他属性。即:自动驾驶技术企业,可以将 Robotaxi 车辆接入多个出行平台,比如小马智行选择了如祺出行、高德等;而出行平台反过来,也可以选择与多家技术企业建立合作,比如 Uber 与 Waymo、Cruise 都建立合作关系。对于自动驾驶技术企业而言,选择出行平台意味着选择一条「开城」捷径,能快速推动 Robotaxi 在该城市场景的落地。对于出行平台而言,与多家技术企业绑定,意味着能获取到丰富的 Robotaxi 车队资源,甚至通过「混合运营」方式快速触达用户。小鹏就很明确,自己专注 Robotaxi 产品本身,不会介入运营。由此,尽管 Robotaxi 距离大规模落地还有一段周期,但金三角模式,已经被玩家们明确标识为取胜的注解。而玩家们,也将继续在这条路径上任重道远,等待 Robotaxi 商业化的黎明时刻。

参与评论

请您注册或者登录汽车之心社区账号即可发表回复

去登录

相关评论(共0条)

查看更多评论