全球车企一哥,终于不保守了

一向以经济耐用而著称全球的丰田集团,这几年在中国市场遭遇滑铁卢。

2024 年,丰田虽以 1082 万辆的全球销量继续坐稳一,但中国市场销量已连续三年下降,去年销量仅为 177.6 万辆,降幅扩大到了 6.9%。

中国市场作为丰田全球第二大市场,这几年一直高举新能源大旗,掀起电动化、智能化的革新浪潮。

2024 年全年,新能源汽车的市场渗透率达到了 47.6%,今年有望过半。

这让燃油车霸主丰田倍感焦虑。

丰田的焦虑,一方面来自对手。

给丰田造成最大威胁的比亚迪,今天在新能源市场已经蝉联销冠,并且,其智能化水平正大幅提升,目前已通过「天神之眼」智驾系统开通了无图城市 NOA,并将智驾渗透到了 8 万级市场。

一方面,焦虑也来源于自身。

尽管丰田已经推出了 e-TNGA 电动化平台、改款混动车型等一系列举措,但这远远不够。

广汽丰田执行副总经理文大力曾在采访中直言,「我们的产品布局赶不上中国市场的快速变化,现在变得被动。如果还不快速变革,只会陷入危机。」

目前丰田智能化水平还停留在最基础的 L2 级,变革第一步,只能向外求解法。

丰田形成了一条很直白的方法论,即 L4 找小马智行,L2 找 Momenta,智能座舱找华为、腾讯。

它希望,举国内科技之力托举智能化,能与新势力们坐在同一张牌桌上。

01

「合资车企,做新能源车不行」?

合资车企曾是燃油车时代的王者。这种合作模式不仅将海外车企的尖端技术引入中国,更带动了整个汽车产业链的成熟,丰田更借此培育出一汽丰田、广汽丰田两大标杆企业。

然而,当战场转向新能源领域时,这个曾在燃油时代稳立潮头的巨人,却暴露出战略转身的沉重惯性。

丰田在智能化布局、电动化平台迭代、新能源车定位上的三重短板一一显露。

一是早期智能化投入与回报不对等。

丰田的智能化布局起步并不晚,并舍得花重金投入。

比如在 2016 年耗资 10 亿美金在硅谷成立 TRI,2018 年又与爱信精机和电装共同投资 28 亿美元成立 TRI-AD,后期还花费 5.5 亿美金从 Lyft 手中接盘了自动驾驶部门 Level 5。

但真金白银砸下去,丰田并未获得如期回报,甚至看不见量产希望。

原因在于丰田早期的探索方向集中在 L4,尽管发布出 L4 级概念平台 e-Palette,以及开发出 Chauffeur 与 Guardian 双模式并行的技术路径,但这些技术成果都停留在概念车阶段,受制于昂贵的硬件成本无法进行量产。

2021 年,丰田调转船头攻入 L2,发布了 TAD 智驾辅助系统,支持基础 L2 级功能,甚至允许驾驶员在特定条件下脱手驾驶,但也只是上车在雷克萨斯 LS 500h(起售价 107.5 万元)和丰田 Mirai(51.5 万元)这类豪华混动车型上。

据悉,当时 TAD 系统搭载了 5 个激光雷达,单硬件成本就高达 4 万美元。

只能说,丰田早期的动作更像是进行纯粹的技术创新探索,这种技术创新并不能反哺到商业回报上,当丰田反应过来,开始思考更降本的纯视觉路线时,特斯拉以及国内的新势力们,已经在这个时间差中完成智驾量产化部署。

在国内新能源市场风生水起时,丰田手中依然没有足够的获胜筹码。

二是电动化平台 e-TNGA 限制智能化发展。

对于车企而言,平台定下了汽车生产规模化、可扩展化的基调,关系到车型的灵活开发与生产效率。

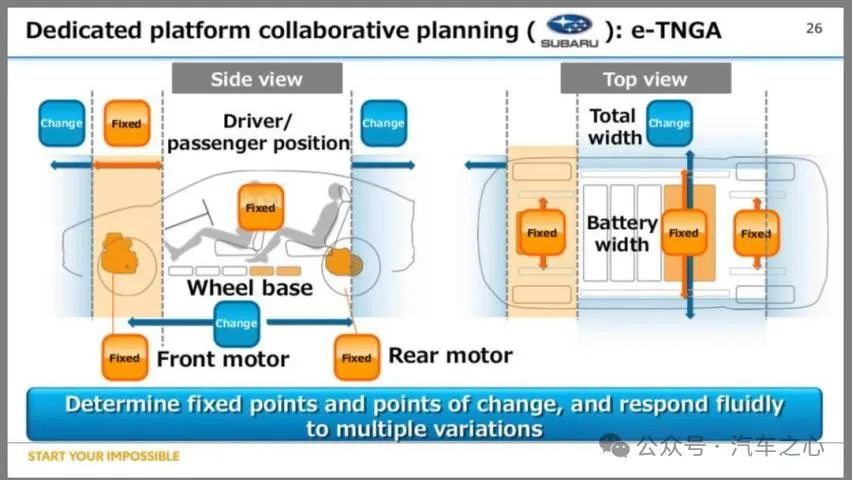

丰田在 2020 年 12 月正式发布了电动化平台 e-TNGA,按照名称定义,e-TNGA 并非专为新能源汽车独立研发,而是由传统燃油车 TNGA 平台改良而来。

改良工作仅限于引入三电系统、优化底盘设计、调整悬挂系统等基础操作。

丰田在 e-TNGA 上保持了 TNGA 的模块化设计,使其能适应不同车型开发,让电车与油车、油电车共享生产线,减轻开发成本并缩短开发周期。

但弊端在于,e-TNGA 为智能化开发与用户体验带来阻碍。

一方面,由于 e-TNGA 在电子电气架构相对落后,没有预留足够接口用于智能座舱开发,满足不了消费者对于智能交互逐级增长的要求。

另一方面,电池组、电机的固定布局,也让车辆的空间设计单一化,比如无法像特斯拉一样设置前备箱,在空间利用上处于劣势。

三是新能源电动车产品力不足。

e-TNGA 的设计缺陷反馈到了产品力上,自 e-TNGA 推出后的三年时间内,丰田仅推出两款纯电车型:bZ4X 和 bZ3。

缓慢的产品节奏背后,还存在产品力中庸,带不起销量的问题。

丰田bZ4X

打开第一款车 bZ4X(售价 19.98-28.78 万元)的成绩单,刚上市时其月销量还能破千辆,到了去年年底,月销量仅有 174 辆。

bZ4X 曾因车身设计、续航方面的问题被用户诟病。因此第二款车 bZ3 进行了诸多优化,三电系统由比亚迪提供,价格带也下降至 20 万级。

尽管这样,bZ3 还是出现了动力系统出现故障被召回的问题,症结或许出在 e-TNGA 平台的配合与质量管控上。

最新动态是,bZ3 开始「流血卖车」,部分经销商给丰田 bZ3 的终端裸车价已低至 9 万多元。

这两台车对于丰田的意义,更像是急切证明自己可以造出新能源车。

但要造出一台新能源好车,丰田还需进行更彻底的动作。

铂智 7 首席项目负责人叶志辉曾在采访中表示,在推广 bZ4X 时,深刻认识到顾客天然带有「合资车企做燃油车厉害,但新能源车不行」的认知。

而当前社交媒体上,还充斥着「丰田做电车是个笑话」的大量评价。

由此,要打破这种刻板印象,丰田不能单纯治疗外伤,而是要完成「挫骨」级别的改变。

02

丰田变法,内外兼修「本土化」

丰田加大了变革力度。

从被追赶者转变为追赶者后,丰田决心扎根本土化建设。

先是人才团队的「中式化」换血。

1 月份,雷克萨斯中国执行副总经理李晖升任丰田中国总经理,这是丰田 1964 年入华以来的第一位华人总经理。

广汽丰田内部也进行了调整。

新一款车型 bZ3X 由中国团队全权主导,首席项目负责人由广汽丰田的技术总监柳文斌担任,同样打破了以往日本工程师担任负责人的惯例。

其次复制特斯拉的「独资建厂」模式。

年初一则重磅消息,丰田旗下的高端品牌——雷克萨斯将在上海耗资 50 亿独立建厂,聚焦纯电车型的研发与生产,预计 2027 年投产,年产能达到 10 万辆。

由此,继特斯拉之后,丰田成为了第二个在国内独资建厂的外资车企。

这是雷克萨斯电动智能化转型的关键一步。

按照计划,雷克萨斯要在 2035 年实现 100% 的电动化,而国内强大的供应链与对口的市场需求则是实现这一目标的核心依托。

特斯拉打了个样。其上海工厂的零部件国产化率达到 95%,2024 年在华销量 65.7 万辆台,形成了以「中国速度」辐射全球的市场格局。

雷克萨斯同样想借力打力,借助国内完备的新能源产业链整合国内技术,尤其在电动智能化方面提升竞争力。

人才资金的涌动,指向了这艘日系巨轮驶进的方向。

方向确定之后,首要任务是借智能化浪潮的「洋流」提速。

丰田在中国市场开始了「技术拼图」。

L4 级智驾锚定小马智行,双方将基于丰田 bZ4X 推出首款 Robotaxi 车型,该车搭载小马智行的智驾系统,计划于 2025 年至 2026 年向一线城市透风超过千台车辆,开展全无人 Robotaxi 服务。 L2 级智驾选定 Momenta,丰田最新推出的纯电车型 bZ3C 与 bZ3X,均搭载了 Momenta 智驾技术。

合资车企 1.0 时代,由于汽车工业基础薄弱,产品规划、生产工艺上均由外方主导,合资车企推出的车型凭借技术、可靠质量与品牌优势迅速占领国内市场。 合资车企 2.0 时代,自主品牌崛起,新能源市场初露矛头,合资车企开始重视中国市场需求,推进更多本土供应商进入合资企业配套体系。 合资车企 3.0 时代,电动化、智能化、网联化成为主流方向后,市场格局重塑,合资车企需要与自主品牌、新势力展开全方位竞争。

2025 年智能化全面领先合资,紧跟新势力; 2026-2027 年跻身智驾第一梯队; 2030 年销量重返 100 万辆。

小鹏、理想等新势力们攻坚智驾技术上限,用 AI 标榜自身; 比亚迪、长安等传统车企则高举「全民智驾」大旗,强化智驾平权的用户心智。

全球车企一哥,也离自己的舒适区越来越远了。

0

分享

好文章,需要你的鼓励

参与评论

请您注册或者登录汽车之心社区账号即可发表回复

去登录

相关评论(共0条)

查看更多评论